Entrada para mi diario

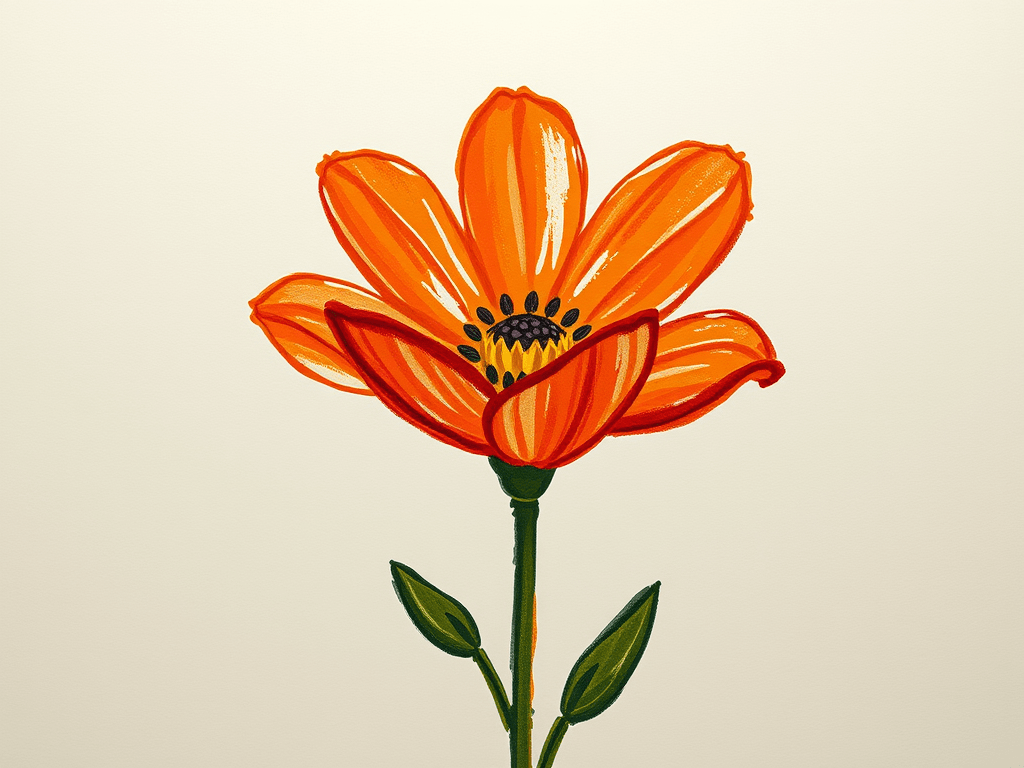

Hay colores que no se preguntan nada: simplemente aparecen. El cempasúchil que dibujé con crayola no pretendía ser perfecto, ni realista, ni ceremonioso. Nació porque mi mano quería recordar un brillo, y la cera era lo único que tenía cerca.

El trazo es grueso, casi torpe, pero sincero.

Una flor hecha más de impulso que de técnica: un sol pequeño, domesticado, que se quedó quieto en la hoja. Ese naranja quemado que solo la crayola sabe dar —medio polvoso, medio suave— se parece a las flores que dejamos en los altares: vivas, frágiles, un poco desordenadas, siempre presentes.

Dibujé el cempasúchil como quien abre una puerta a la memoria.

Como si cada pétalo fuera un llamado.

Como si el Día de Muertos se guardara entero en una línea curva.

Y, sin querer, la flor quedó infantil, sincera, amorosa.

Una flor que no busca impresionar, sino acompañar.

Una flor que sabe que lo sagrado no necesita precisión, solo intención.

Mi cempasúchil en crayola es eso:

un gesto,

una luz,

un recordatorio de que la vida también se dibuja con cosas simples.

Una flor para seguir haciendo camino.

Un pequeño sol para alumbrar lo que duele y lo que sigue.