Salí con hambre de todo.

De calle, de viento, de algo caliente entre las manos.

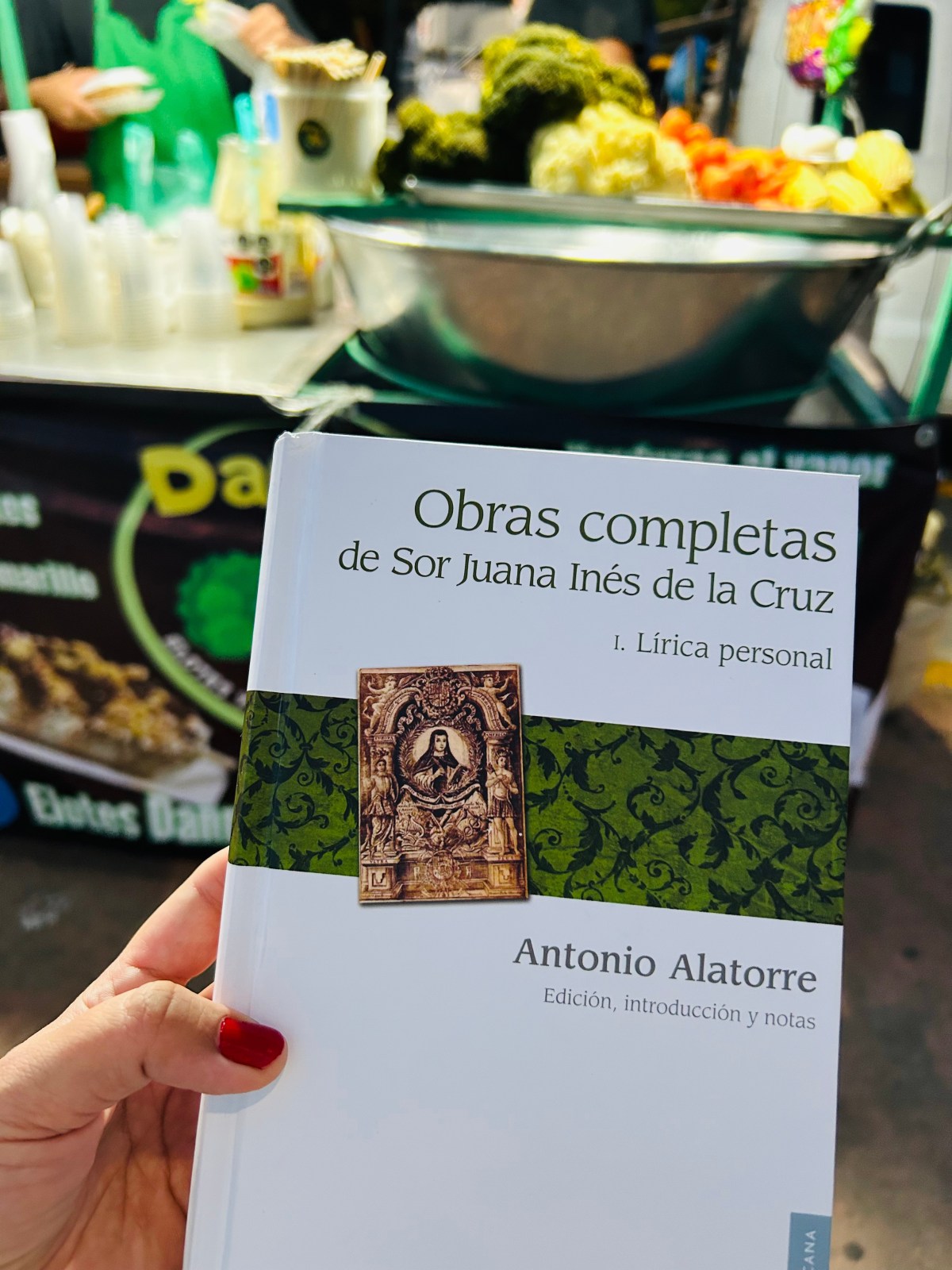

Y también con mi copia de Sor Juana.

Qué combinación tan mía:

una poeta del siglo XVII

y una antojada del XXI

buscando elotes en una esquina.

Mientras hacía fila, con mi librito arrugado bajo el brazo, sentí que algo tenía sentido. Que se puede ir por la vida así:

con un poema en la bolsa y un antojo en el estómago.

Leí unos versos mientras olía el epazote:

“En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?”

— decía Juana.

Y yo pensé:

ni me persigue el mundo,

ni yo persigo más que este elote bien servido, con limón, chilito del bueno y su mayonesa sin escatimar.

Cuando por fin me tocó, la señora me vio raro.

—¿Eso que traes es un libro?

—Sí, de Sor Juana —le dije, sonriendo—. Pero también tengo hambre.

—Pues más hambre ha de tener Sor Juana, ¿no?

Nos reímos.

Y no sé si fue el vapor del elote o la risa compartida,

pero en ese instante sentí que todas las distancias se disolvían:

la del tiempo, la del género, la del canon literario.

Comí mi elote como quien honra un altar.

Como quien sabe que la poesía también se come.

Que hay belleza en un buen epigrama, sí,

pero también en esa cucharita que raspa el fondo del vasito para que no quede nada.

A veces me basta con esto para seguir escribiendo:

un poco de chile en polvo, un verso de Juana,

y la certeza de que el lenguaje también se unta con mayonesa.